|

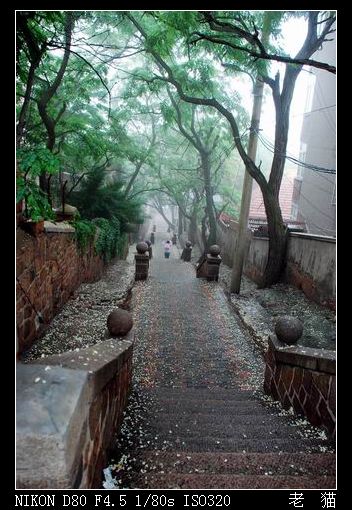

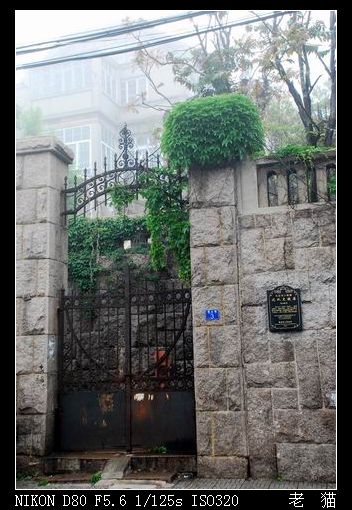

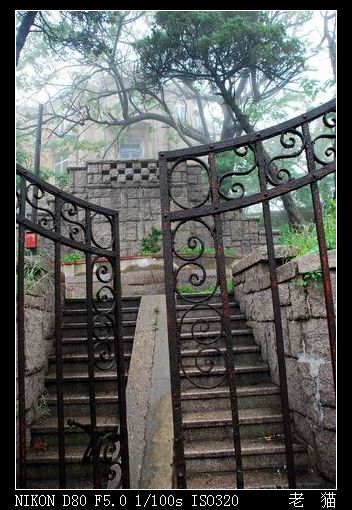

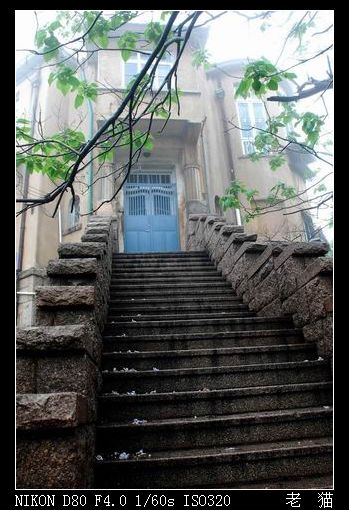

第二天一早,雾气更重了。20米开外就只能看见轮廓,基本看不清细节了。本来打算今天租辆山地车骑行上几座小山俯览老城全景,也泡了汤。什么也看不清,我只能郁闷地回到房间,期盼着中午前雾能散开些。无聊地翻动着电视频道,突然看到一档人文地理节目<<走遍中国—青岛山炮台>>,介绍的正是德国侵占青岛时期在青岛山上修筑的神秘炮台,我一下子被吸引住了。 翻开地图一看,没想到青岛山就在我住的酒店背后不远的地方(所以说住店,一定要找你要玩得地区范围内的,这样出行方便),而去那的路上正好也要经过计划中的福山路。说走就走,因为怕下雨,于是带着雨伞背上相机又上路了。 福山路集中了上世纪30年代许多文学大师的居所,如洪深,老舍,梁实秋,而沈从文的一些重要作品的灵感更是归功于这里。清末资产阶级改良派领袖康有为于1923年来此购屋居住,1927年病逝于此。他们的故居都是些二三层的欧式建筑,有着长长的楼梯和彩色的屋顶,别致的小院无一例外地被植物覆盖得郁郁葱葱。长长的街巷,少有行人,车辆也只是偶尔驶过来。 街道很静,适合漫步和思考。因为时间的缘故,我只造访了洪深故居。它位于福山路1号。锈蚀的雕花铁门,绿树掩映,使这老宅看起来依然年轻。长长的石阶,让人仿佛看到当年的洪深打开房门,从这里走下。虽然楼院内门扉紧锁,没有人迹,也没有人声,虽已有残缺,但仍感到一种高贵之气。

沈从文故居

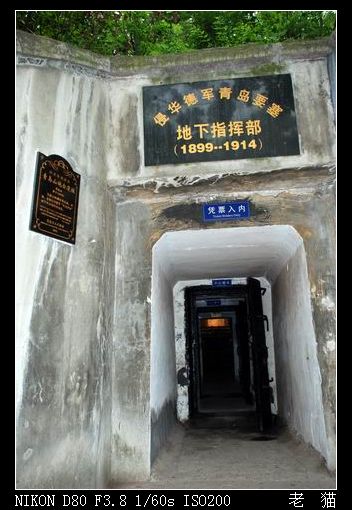

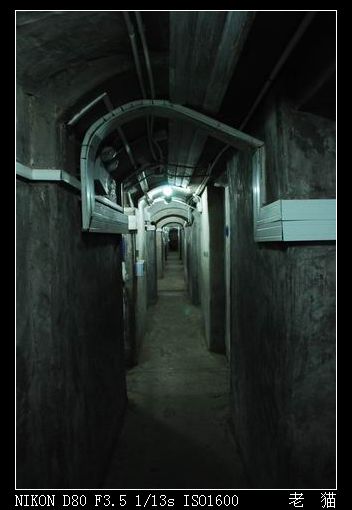

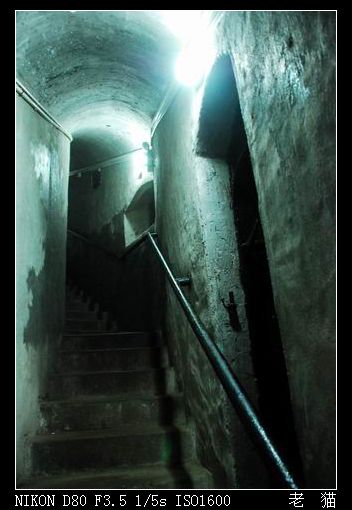

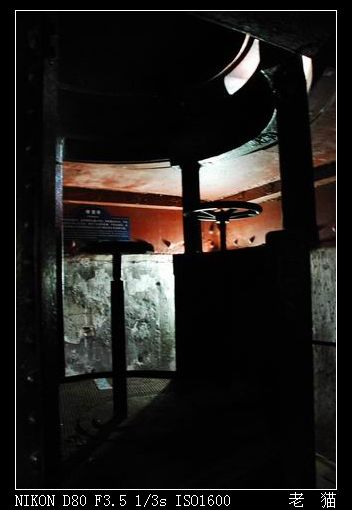

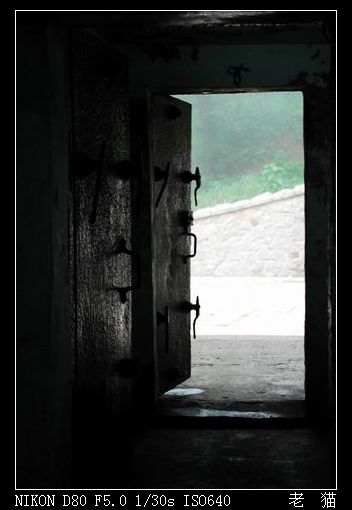

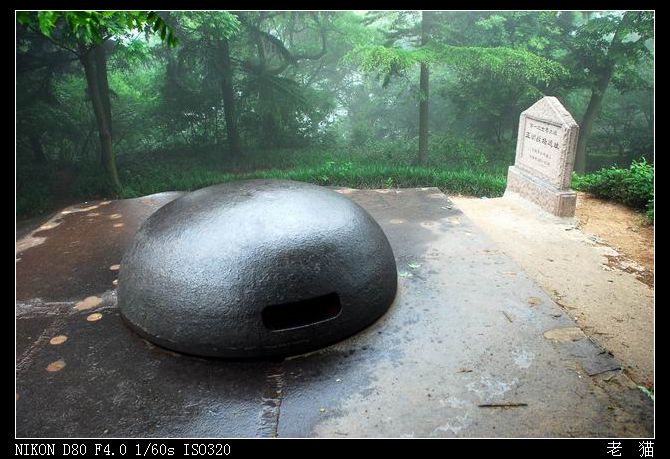

洪深故居 洪深故居 离开福山路就开始上青岛山了。从文献片了解到青岛山炮台遗址,系侵华德军1899年所建。由南、北炮台和德军“青岛要塞”地下中心指挥部所组成。1914年第一次世界大战爆发,日本趁机对德宣战,青岛成为亚洲惟一的战场。日德两国军队在青岛山进行了激烈的炮战,德军战败投降前自行炸毁了南、北炮台,惟地下指挥部保存比较完整。该指挥部总面积约2000余平方米,50余个厅、室,大部呈三层立体结构。顶部装有铸铁旋转望塔,可全面观测掌握进出胶州湾入海口的舰船情况。从建筑布局上,分为作战指挥、生活卫生、后勤保障三个区域。三道保存完好的大铁门,具有防弹、防毒、防水的功能。当年德军使用劈山、浇注、回填式施工方法所建成,还设有防水、防潮隔离带。青岛山炮台遗址既是德帝国主义侵略霸占青岛的历史见证,也是地下军事建筑的经典之作。规模之宏大,结构之复杂,功能之齐全,当时堪称亚洲第一,现在为国内所仅存。这一宏大的军事工程是什么人施工建造的,一直是个迷,有传说是德军从广东骗来的劳工,然后秘密将他们投海杀害。解放后,青岛山炮台为海军某部战备指挥所,1992年交由地方,1997年11月修复对外开放。 对于15块钱的门票颇有微词,这里是爱国主义教育基地确不免费开放,算了,既来之则从之。根据电视片的介绍上山,钻进了这个修建于山顶上的地下堡垒。阴森,是进去后的第一感觉。偌大的地堡建筑里,就只有我一个人,习习凉风吹来,角落里灯光昏暗,让我有几分发怵,但,探究百年秘密的好奇心又驱使我往深处走进。过道连接着各个指挥室、休息间、瞭望口、武器库,里面最值得称奇的就是 位于指挥所顶部,可360度旋转的铸铁“瞭望塔”。这座转塔自重6吨,连同框架总重160吨,转塔下有钢球支撑,使顶部半球形旋转盔可以轻便地转动。人在塔内,通过观察口可以瞭望到胶州湾进出的船只及周围的情况。我站上去试了试,依然转动灵活,只可惜雾大,看不见山下的景致。走出炮台指挥所来到山顶的旋转瞭望塔顶旁,望着阴森的瞭望口,仿佛回到了一百年前那的炮火烽烟的岁月。

旋转瞭望塔(内部)

旋转瞭望塔(外部) [此帖子已被 武汉老猫 在 2008-7-7 10:40:37 编辑过] [此帖子已被 武汉老猫 在 2008-7-7 10:55:22 编辑过] |

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )