|

部分所见宗祠之比较

晃荡了不计其数的镇子和村落,因而也随之去了不少的宗祠。可能是敬重的原因,更因为是族人们花了大价钱精雕细琢铸就而成,所以各地的宗祠基本上都还是属于各地保存得比较好的建筑物。相比于族人自居住宅,拆了重修的概率也相对小一些,所以,都还带有一些原装的古色古香的味道。

在我所见过的宗祠建筑之中,云南腾冲和顺古镇的宗祠算是我见过的最有气派的。一方面,多数依山而建,层次感强,气势恢宏;另一方面,山势开阔,有可持续发展的空间,所以经过几代人乃至十几代人的不断扩建,规模越来越大,且越来越壮观。

和顺的宗祠,因为和顺居住的各族人的姓氏多,各大族的势力比较接近且均衡,所以,那些大姓的宗祠都有相当的规模,且风格各异,还有选用欧式设计风格建筑作为宗祠的,比其它地方统一风格的宗祠,更据可欣赏性。

因为选用的主材为就地取材的石材,所以,当地的宗祠可以使用更多的年限。文革期间免遭破坏的原因,据分析主要是当地地处偏远,革命气氛不如前沿阵地浓烈;其次,当时各种姓氏之间保持默契,你们不拆我们的宗祠,我们就不毁你们的,大家都对自己乃至对方的祖宗均保持最高的敬畏。还有一点值得欣慰的是:当时很多比较大的宗祠都用于做小学和幼儿园,表现出不单纯是祭祖和执行家法等象征性意义的礼教场所,而派上了实际用场,所以得以保全。

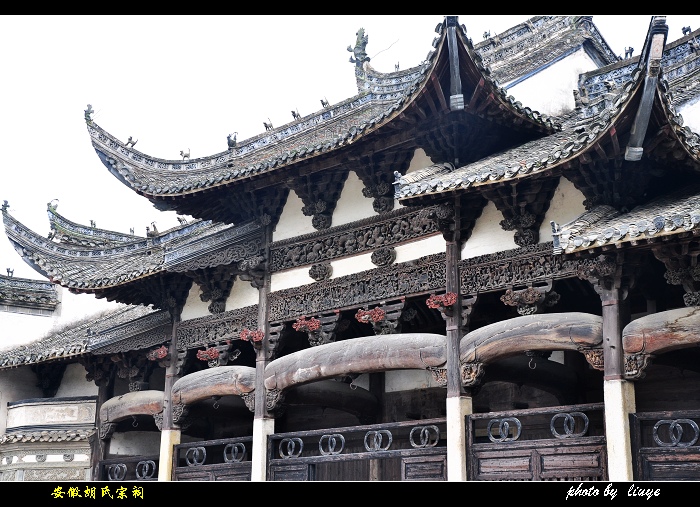

不过,在所有的我见到过的宗祠中,能够被确定为全国重点文物保护单位的,好像就只有绩溪龙川的胡氏宗祠了。而且门票能够卖到58元/人,还是相当有胆量的。

宗祠是纯粹的民间公益建筑物,要是说平时的作用,我看到的一些不是做给人参观的景点的宗祠,经常是被当作牛棚或者草料仓库在使用,这一点超乎想象。

宗祠的建设和维护是需要大家,一个家族的人共同出资的。初步观察和分析看,建设宗祠的计划一般都是在和平盛世才能够被纳入实施,其中起关键作用的原因在于两点:一是要有钱,而且大家又愿意拿出钱,所以一般都是在和平盛世才有此主观意愿;二是要有人来搞这件事情,因为,忽悠大家出钱搞看不到立竿见影的物质回报的公益事业,不是那么容易的一件事情。所以,这样的一件比较难的事情,往往都是在这一族中出了有影响的人物以后,大家忽悠这样大人物出面发起,大家附和,事情才能搞成。大人物无非两种,一是大官,二是大财主。大官容易拉到赞助,大财主,直接带头出钱,大家再跟着出一点,事情基本上就可以搞成了。

胡氏宗祠,据说就是他们当年出的一个最有影响的大官,官至兵部尚书的胡宗宪发起修建的,所以才得以上规模,上档次。而历史上留下来的好东西,一般都是大家都认同的,舍不得丢弃舍不得毁坏的上档次的好东西。

在上规模的问题上,各族之间的攀比也是一个很重要的因素。大姓,望族,哪里容得下小姓,穷族的祠堂比本族的位置好,规模大呢?!所以,在南屏,望族叶氏的祠堂,无论是所处的位置还是规模,都明显好于小姓的,比如程氏。

这样的攀比,从另一方面又促使族人中多出人才,出大人物。积极的一方面,还是有的,不光是封建的东西。起码,建个设计独特,打造精良的好祠堂,留下来还可以让城里人去买门票,看看稀奇啊!

全国重点文物保护单位——安徽绩溪龙川胡氏宗祠(柳叶作品)

[此贴子已经被作者于2010-4-10 18:48:25编辑过]

|  [/marquee][/color][/SIZE]

[/marquee][/color][/SIZE] |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )